“川大方案”首次入驻中国空间站 集成式微生物燃料电池展应用

2025-07-17 09:30 来源:四川省微生物学会

“川大方案”首次入驻中国空间站

2025年7月15日5时34分,四川大学承担的空间站应用与发展工程航天技术试验项目——“先进物质能量转化再生系统核心技术功能验证项目”在轨试验装置,搭乘天舟九号货运飞船,在我国文昌航天发射场发射升空,约10分钟后,天舟九号货运飞船与长征七号遥十运载火箭成功分离并进入预定轨道,之后飞船太阳能帆板顺利展开,发射取得圆满成功。

搭载天舟九号货运飞船的长征七号遥十运载火箭发射

四川大学发射场试验队

“先进物质能量转化再生系统核心技术功能验证项目”由四川大学空天科学与工程学院和生命科学学院共同负责,项目研制周期长达6年,是学校重点支持学科交叉创新的重要成果。

本项目系四川大学首次牵头实施空间站应用与发展工程任务,学校与中国空间技术研究院(513所、502所)联合研制了在轨试验装置。依托在轨试验装置与地面试验装置,项目团队将同步开展天地对照试验,明确基于集成式微生物燃料电池的航天废水深度净化与原位能源化利用技术在轨服役行为,探索空间环境对其稳定性和可靠性的影响,推动微生物电化学技术在我国载人航天领域的发展和应用,为我国未来月球基地、火星基地建设提供川大方案。

水资源的高效回收与净化是载人航天任务中关注的焦点。目前,依托物理化学再生式水净化组件以及正在开发的生物水质净化技术,可通过消耗能量的方式对空间废水进行深度净化。随着研究的深入,人们逐渐意识到废水中含有能量,这些能量以有机污染物的形式存在,可以通过某种方式将其回收并利用。

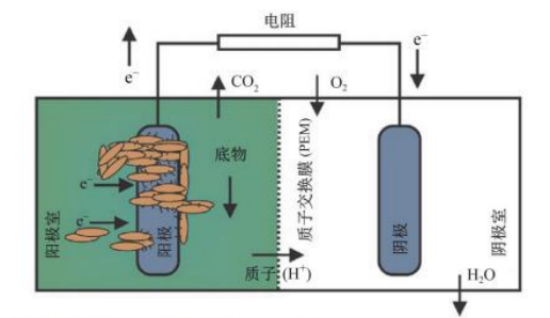

随着生物技术的进步,微生物燃料电池(MFC)技术的出现使得上述设想成为现实。MFC阳极附着的电化学活性微生物降解/氧化有机物并释放电子,电子经胞外电子传递途径由胞内传至胞外的阳极,经外部导线传递至阴极并在催化剂作用下在阴极材料表面与质子(H+)和电子受体(O2等)发生还原反应,从而在阴阳极之间形成完整电流回路,产生电能。

MFC技术可通过为系统自身供电降低水处理组件功耗,所产电能还可利用高性能电容/蓄电池储存,实现空间废水中蕴藏能量的高效转化提取与利用。在产电同时,MFC还可对水质进行高效净化。通过优化电化学活性微生物群落结构,可有效强化其对污水中有机污染物降解/氧化效率,释放更多电子,提高物质能量转化效率。

传统iMFC技术原理

在未来月球、火星基地中,以MFC为核心的物质能量转化技术可通过与基地环境控制与生命保障系统水处理组件进行一体化设计,利用航天员产生废水、代谢废物、基地栽培养殖单元废水中有机污染物及舱内大气中二氧化碳,将其高效转化为电能与食品,为环控系统提供冗余电力供应、备份能源与食物储备。然而,传统iMFC结构设计结构复杂、有效容积有限、重量大且与其他系统集成工程难度大等缺点。

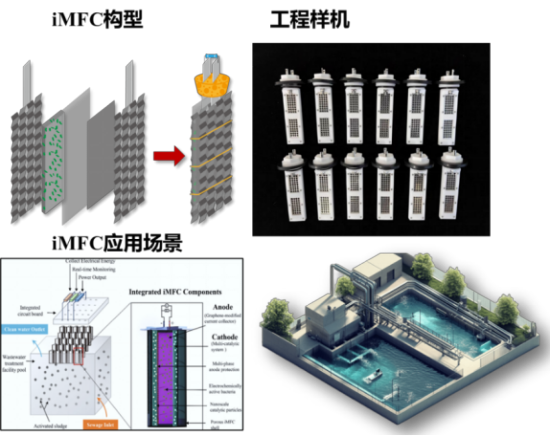

为此,本项目团队针对性设计了集成式无反应室微生物燃料电池(MFC),在满足航天应用要求的前提下,优化了电池构型并提升了其可兼容性,并进一步提高了电池物质能量转化效能。此外,由于iMFC具有整合简单、结构坚实、即插即用、反应迅速等优点,可灵活、广泛应用于污水处理厂提质改造、流域生态修复和生态监测等场景,未来将在多个领域发挥更大的价值。

iMFC及其应用场景

综上所述,项目团队以iMFC为核心,构建了先进物质能量转化再生系统,试验装置已进入中国空间站,将在国际上首次开展MFC在轨运行与验证试验,为推动未来该项技术在空间的应用奠定理论与实践基础。

在轨试验装置和项目团队部分成员(正中:川大徐绯;左四:西南交大王璨;右一、右二为川大研究生代京桐、曹馨雨;其他为航天五院工程师)

本项目由四川大学牵头,西南交通大学深度参与,还得到了中国空间技术研究院(5院513所、502所)、四川航天技术研究院(7院7部、7111厂)、中国科学院地球化学研究所和城市环境研究所等单位的大力支持。

项目负责人徐绯为四川省微生物学会监事、王璨为学会会员。二位微生物学专家以高度的使命感和责任感,践行天府科技云专家团“深耕”赋能行动精神,为推动微生物电化学技术在我国载人航天领域的发展和应用贡献四川力量。

(部分信息来源于空天科学与工程学院)

TOP排行

- 中国科学院成都生物研究所成功参与承办首届绿色燃气创新发展论坛

- 川大团队突破微生物平板标本保真技术,让课堂"看见"微观世界的模样

- 党建动态:四川省微生物学会、四川农业大学资源学院联合开展“深耕”活动助力乡村产业振兴

- 研究成果:基于 UV 胶光固化制备馆藏陈列细菌平板标本的新方法

- 四川省微生物学会专家开展“深耕”行动 推动雅江县灾后松茸生态恢复和保育促繁工作

- 四川省微生物学会开展“深耕”行动,助力泸州合江永兴诚酱油品质提升加快发展

- 快报:四川省科协十届二次常委会和全委会成功召开

- 学会申报的调研课题“关于合成生物学在四川农业与环境领域产业应用的研究”获省科协立项资助

- 四川省微生物学会联合主办开展“科普下基层”宣讲活动在四川茂县举办

- 2024世界生命科学大会将于10月在海南博鳌召开